製品情報両端プローブ

両端プローブの構造

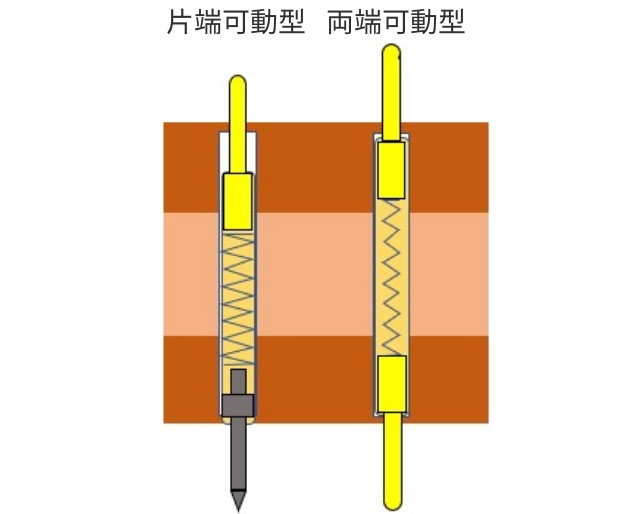

両端プローブは、従来の片端プローブとは異なり、両側にプランジャーが配置された設計です。

「2つのプランジャー」「パイプ」「バネ」の4パーツで構成されています。

2つのプランジャー:両端から検査対象に接触し、双方向から均一な荷重を実現します。

パイプ:プランジャーとバネを保護し、構造全体の安定性を担保します。

バネ:両端プランジャーに対し、適正な接触圧を供給し、安定した電気接続を維持します。

片端プローブとは異なり、ソケットを使用せず、樹脂ボード(ホルダー)で固定するため、狭ピッチ対応が可能です。ソケット(レセプタクル)を使わないことで、片端プローブでは対応できない狭ピッチ(P=0.45以下)で使用できます。

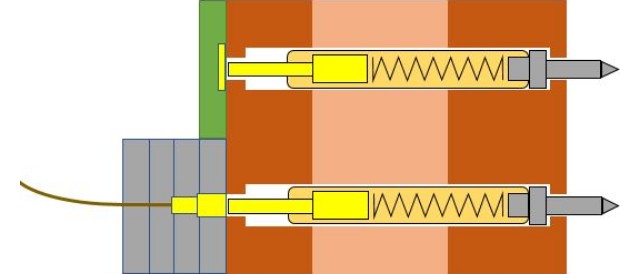

両端プローブは、片側のプランジャーを中継基板の電極に接触させることでコンタクトを取るほか、基板電極の代わりに金属端子にエナメル線やリード線を取り付けた配線方式も可能です。

両端プローブの種類

両端プローブ(両端ピン)には、以下の2種類があります。

サイズは、全長20mm・太さφ1.0mmの長くて太いものから、全長L=1.5mm・太さφ0.1mm(チューブレス)の短くて細いものまで多岐にわたります。

先端形状は片端プローブと同様に選択可能ですが、狭ピッチ対応の両端プローブでは細さによる形状制限が生じる場合があります。

片端可動

片側が固定(クリップ)され、もう片方のプランジャーが摺動しストロークを取るタイプです。プローブピンが短い場合に多く採用されます。

両端可動

両側のプランジャーが可動し、ストロークを取るタイプです。

配線タイプ比較表

両端プローブを使用する際はソケットを使用せず、一般的には2枚上のボードを用いて保持します。これらをプローブヘッドと呼びます。両端プローブは、両側のプランジャーが可動する両端可動型と、片側のみ可動する片端可動型の構成が可能です。治具での配線は、中継基板タイプとリード線対応の2種類があります。仕様によって対応範囲が異なりますが、お客様のニーズに応じた最適な提案を行います。

| 中継基板タイプ | リード線タイプ | |

|---|---|---|

| 初期費用 | × |

〇 |

| リピート費用 | ◎ |

△ |

| 電気的特性 | ◎ |

△ |

| 備考 | 配線時間を短縮でき、コンタクト数や数量が多い場合にメリットがあります。治具高さも抑えられます。 |

コンタクト数が少ない場合に有利です。 |

基板設計の初期費用や電気的特性など、さまざまな要素を考慮して最適な選択をいたしますので、ぜひご相談ください。

例:初回試作ではリード線タイプを使用して評価を行い、その後、量産時には中継基板タイプの採用を検討します。

- 基板製作イニシャル費には、基板設計費、ガーバデータ作成費、シルク版作成費などが含まれます。(弊社にて基板設計から製作・実装まで対応可能です。)

両端プローブの使用方法

コンタクトプローブは樹脂にソケットを固定したホルダーにプローブを挿入して使用します。

摩耗したプローブのみを交換するだけで再度使用可能となりますので、交換の手間・ランニングコストにメリットがございます。

両端プローブの注文方法

両端プローブはカスタマイズ要素が非常に強いため、標準ラインナップは限定的です。お客様のご要望に基づき、過去の製作実績からご提案、もしくは新規カスタマイズにより専用品としてご提供いたします。ピッチ、全長、荷重、先端形状などの詳細情報がございましたら、ぜひお問い合わせください。

治具製作

精研では、プローブの提供だけでなく、樹脂加工、治具組み立て、配線を含めたワンストップサービスを提供しています。

樹脂加工のみのご依頼も承りますので、お気軽にお問い合わせください。